Organoïdes, Organes-sur-puce, IA, quelle programmation pour la France ?

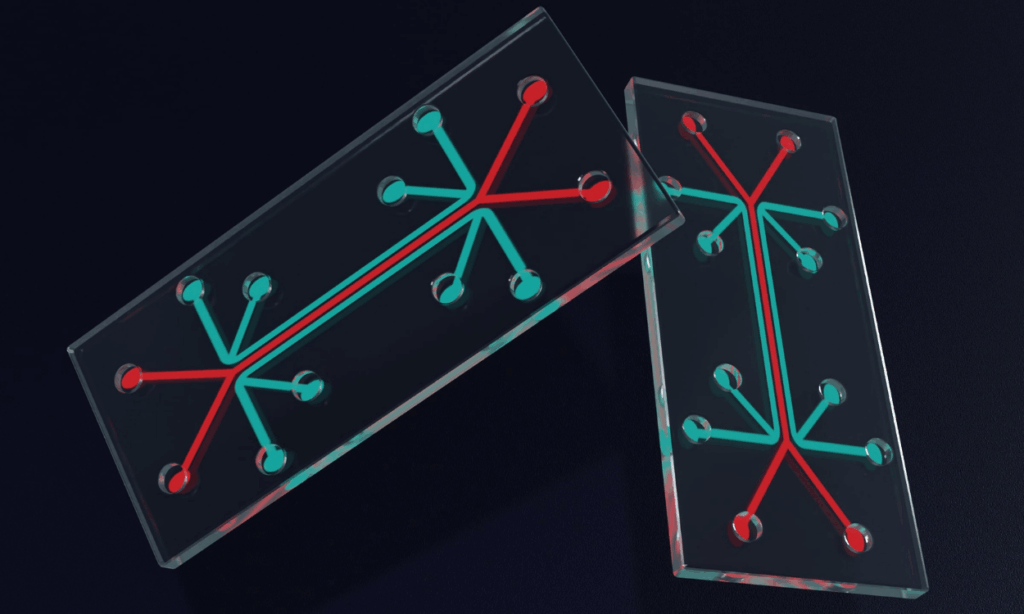

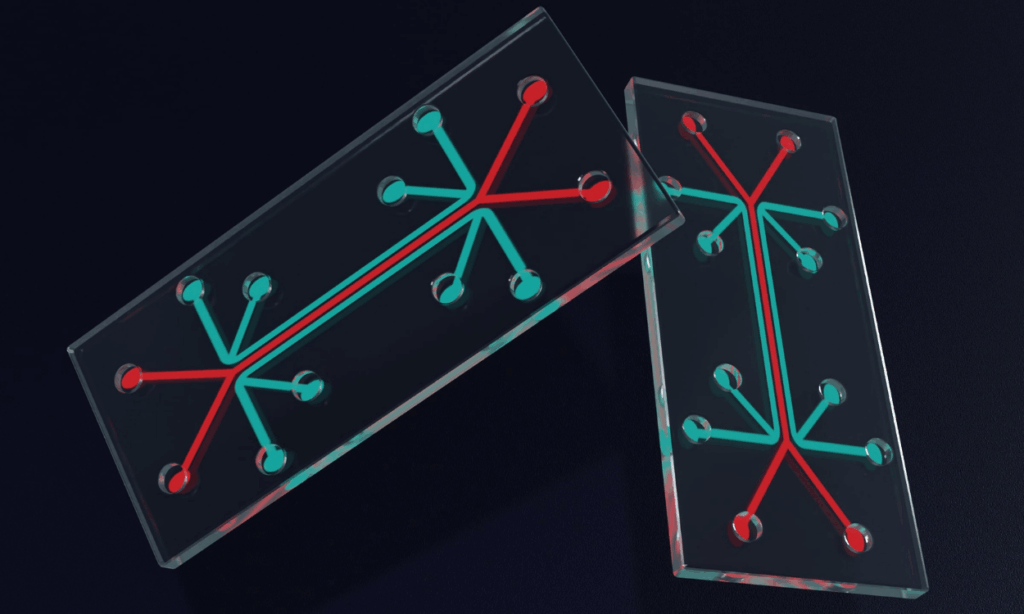

L’innovation technologique redéfinit sans cesse les frontières de la recherche et de la médecine, promettant des avancées spectaculaires en matière de diagnostic, de traitement et de prévention. Dans ce numéro, nous avons souhaité explorer les dynamiques qui animent la recherche actuelle et notamment les enjeux autour de la technologie des organoïdes et organes-sur-puce (O&OoC). La France, via le plan de financement France 2030, a en effet alloué en 2024 48,4 millions d’euros à un projet d’envergure : le PEPR MED-OOC, co-piloté par le CEA, le CNRS et l’Inserm et qui vise à déployer une nouvelle génération de modèles biologiques grâce au développement des O&OoC. Les acteurs O&OoC se sont également structurés sur le plan national à travers un Contrat Stratégique de Filière.

Au cœur de nos discussions, Jean-Dominique Guitton, copilote de la filière O&OoC, et Franck Mouthon, directeur exécutif de l’agence de programmes de recherche en santé (APRS) confiée à l’Inserm, partagent leurs visions sur les enjeux souvent complexes, qui jalonnent le parcours de l’innovation. Nous avons également abordé la compétitivité et la souveraineté de la recherche française dans un paysage européen et mondialisé, ainsi que le potentiel des O&OoC face à l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments.

Au regard de ces transformations, quels sont les enjeux programmatiques pour la France ? Quels obstacles restent à lever et quelles perspectives d’avenir se dessinent pour une recherche en santé plus performante et plus collaborative ? À travers ces entretiens exclusifs, ces deux experts nous présentent leurs approches et expériences pour éclairer les synergies indispensables à la construction de la recherche de demain.

Comité scientifique Pro Anima : Quel est votre rôle et votre lien spécifique avec la recherche en santé et le développement des nouvelles technologies comme celle des organes-sur-puce ? Comment en êtes-vous venu à travailler sur ce sujet ou à vous y intéresser ?

Jean-Dominique Guitton : Je copilote, avec Thibault Honegger, la thématique Organoïdes et Organes-sur-puce du projet 14 « Dynamiser et structurer les acteurs de la recherche préclinique et clinique en France » du Contrat Stratégique de Filière de l’Industrie et Technologie de Santé (CSF-ITS). J’ai fait toute ma carrière en recherche dans l’industrie pharmaceutique (Aventis, Sanofi) et j’ai rejoint le pôle BioValley France fin 2014. Chez BioValley France nous avons commencé à nous intéresser à la technologie des organes sur puce en 2018 avec l’idée de mettre en place un projet structurant autour de cette technologie en partant du besoin de l’industrie pharmaceutique. Après une série de réunions avec les industriels dans un premier temps, puis en intégrant des biotechs et finalement des équipes académiques, nous avons pu faire le constat que peu de personnes travaillant dans le domaine des organes-sur-puce se connaissaient et nous avons décidé d’essayer de mettre en place une communauté française en lançant l’élaboration d’un annuaire, en planifiant un workshop intitulé « Vers une création et une structuration de la filière » qui s’est déroulé en février 2022. Avant ce workshop, nous avions pris contact avec le Ministère de la Recherche et grâce à son soutien nous avons pu présenter notre idée de structuration de la filière à l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé), à l’AIS (Agence de l’innovation en santé) puis à la FEFIS (Fédération Française des Industries de Santé) et à France Biotech, rencontres qui ont permis l’inscription de cette thématique dans le nouveau CSF-ITS.

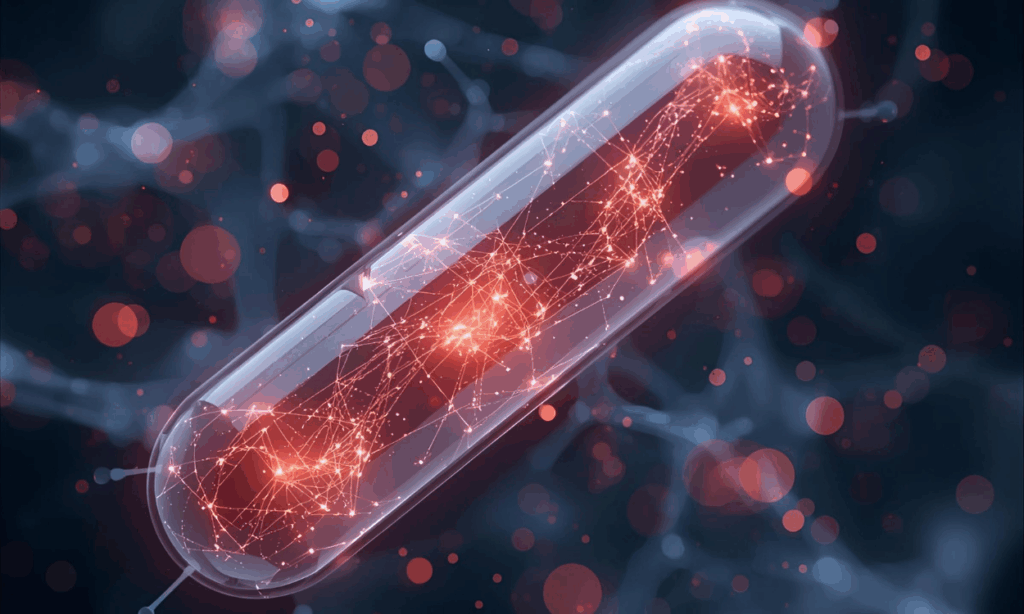

Franck Mouthon : Je suis scientifique de formation, normalien en sciences du vivant. J’ai fait un passage en neuro-virologie à l’Institut Pasteur, J’ai ensuite dirigé une équipe de recherche sur les maladies à prions, en particulier la maladie de Creutzfeldt-Jakob, dans le contexte marqué notamment par la crise de la vache folle. Dans ce contexte, j’ai pu explorer la partie la plus fondamentale, les interactions neurones-glie. Les travaux menés avec mon équipe, notamment avec Mathieu Charvériat, ont permis d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques situées à l’interface entre les neurones et les cellules gliales.

Cette avancée a conduit, dans le cadre des dispositifs d’essaimage du CEA, à la création de Theranexus, une entreprise de biotechnologie dédiée au développement de candidats-médicaments dans le domaine des maladies neurologiques de l’enfant.

Parallèlement à cette aventure entrepreneuriale, j’ai animé et présidé France Biotech, fédération professionnelle regroupant les entrepreneurs de la Biotech, de la Medtech et du numérique en santé. Dans ces fonctions, prises fin 2019, j’ai contribué activement au développement des partenariats public-privé avec l’État, ainsi qu’au renforcement du transfert de technologies en santé. Cette expérience s’est inscrite dans un contexte marqué par la crise sanitaire, qui a particulièrement mis en lumière l’importance de ces dynamiques d’innovation et de coopération.

J’ai également été fortement impliqué dans la préparation du Conseil stratégique des industries de santé 2021 (CSIS) en co-construisant avec l’Etat de nombreuses propositions qui ont nourri le plan Innovation Santé France 2030. Celui-ci a constitué la préfiguration de l’ensemble du plan de France 2030. J’ai parallèlement été nommé personnalité qualifiée de France 2030 pour le volet innovation en santé.

En avril 2024, j’ai quitté mes différentes fonctions opérationnelles — la présidence de France Biotech et la direction générale de Theranexus — pour prendre la direction exécutive de l’Agence de programmes de recherche en santé (APRS). Cette Agence, confiée à l’Inserm pour le champ de la santé, se veut avant tout un catalyseur : sa mission est d’adopter une vision programmatique et stratégique de la recherche*, en cohérence avec la volonté exprimée par le Président de la République de structurer des agences thématiques dans plusieurs domaines clés — spatial, alimentation, numérique, énergie, climat et santé.

Dans le cadre de France 2030, la France avait déjà choisi un certain nombre de programmes prioritaires (PEPR) dans des stratégies d’accélération ou hors stratégie. Le PEPR MED-OOC fait partie de ces grands programmes nationaux. Les agences, dans leurs domaines de compétences, récupèrent la gestion opérationnelle, le pilotage scientifique et stratégique de ces grands programmes. C’est aussi parce que c’est une transition technologique dans le domaine de la santé qui est en train de s’opérer que ce sujet m’intéresse. Il demeure incertain d’anticiper précisément ce que deviendra ce programme, mais il importe dès à présent de définir la trajectoire qui pourra lui être conférée, qu’elle soit scientifique, médicale ou industrielle, et d’en préciser le positionnement stratégique. Ce champ s’inscrit dans une dynamique de grande transition technologique : il offre la possibilité d’accélérer certains développements, de réduire les risques, de franchir des étapes critiques, de limiter le recours aux expérimentations animales et d’apporter des réponses à des vulnérabilités demeurées jusqu’ici hors de portée.

Comité scientifique Pro Anima : Quels sont, selon vous, les principaux enjeux scientifiques, technologiques et réglementaires liés au développement des OoC, en France et à l’international ? Quels sont les besoins et les perspectives en matière de standardisation ?

Jean-Dominique Guitton : Les enjeux scientifiques sont de pouvoir modéliser le plus d’organes possibles, en essayant de les associer avec d’autres organes ou d’autres systèmes (vasculaire, immunitaire,..) pour se rapprocher au mieux de la réalité physiologique humaine. Il est nécessaire également de continuer à démontrer que ces modèles sont plus prédictifs que des modèles animaux. Les principaux enjeux technologiques sont la standardisation et l’automatisation. Et parmi les enjeux réglementaires, il s’agit notamment de simplifier l’accès aux cellules (saines ou pathologiques) indispensables pour générer ces modèles et obtenir des autorités de santé (ANSM, EMA) l’acceptation de ces modèles pour être utilisés en recherche médicale.

Franck Mouthon : Le passage de la recherche fondamentale à ses applications, qu’elles soient industrielles ou directement intégrées aux pratiques de soins, exige un effort soutenu de standardisation et de normalisation. La reproductibilité des outils est en effet une condition indispensable à leur reconnaissance et à leur intégration. Dans certains domaines émergents, tels que les organes-sur-puce ou les organoïdes, l’établissement de standards clairs constitue un préalable essentiel, non seulement pour assurer la robustesse scientifique, mais aussi pour permettre aux autorités réglementaires de se positionner de manière éclairée.

À cet égard, l’Agence de programmes de recherche en santé (APRS) dispose d’un atout majeur. Bien qu’adossée à l’Inserm, elle bénéficie d’une gouvernance autonome, structurée autour d’un comité des partenaires réunissant, entre autres, l’ensemble des agences sanitaires et autorités réglementaires de l’État (ANSM, HAS, ANSES, Santé publique France, entre autres). Cette configuration offre un cadre unique pour rapprocher les acteurs de la régulation du front de la recherche et leur permettre de faire évoluer leurs doctrines en fonction des avancées scientifiques.

Enfin, l’une des vocations centrales de l’APRS est d’assurer la transférabilité des connaissances, qu’il s’agisse de leur diffusion auprès du grand public, de leur appropriation par les décideurs politiques ou de leur valorisation dans le monde économique. Ce chantier participe directement au positionnement stratégique de la France, qu’il s’agisse de renforcer sa souveraineté sanitaire, de devenir une interlocutrice de référence dans les négociations internationales ou de s’affirmer comme un leader dans des domaines de recherche à fort impact. Le comité des partenaires constitue, à ce titre, un levier essentiel.

Comité scientifique Pro Anima : Quels sont les objectifs respectifs de la filière O&OoC et de l’APRS ? En quoi sont-ils potentiellement complémentaires, également de ceux du PEPR MED-OOC ?

Jean-Dominique Guitton : L’ambition de la filière française des Organes-sur-puce est de structurer et fédérer les compétences nationales afin de positionner la France comme un acteur précurseur dans ce domaine stratégique. Le succès de cette initiative se mesurera à travers plusieurs indicateurs concrets :

- La création d’emplois et le développement économique, par l’émergence de startups innovantes et leur transformation en entreprises pérennes.

- La disponibilité accrue de matériel industrialisé, incluant les puces, les cellules, les équipements spécialisés et les logiciels nécessaires.

- Le renforcement des collaborations public-privé, mesuré par le nombre de partenariats établis, de publications scientifiques conjointes, et de connexions avec les grands projets nationaux (comme les PEPR).

- La mise en place d’un cadre de qualification pour les Organes-sur-puce, via la proposition de normes et de standards reconnus.

- Le rayonnement scientifique international, évalué par le volume de publications, les indices H (indice ayant pour but de quantifier la productivité scientifique et l’impact d’un(e) scientifique en fonction du niveau de citation de ses publications), la reconnaissance des leaders d’opinion (KOL pour Key Opinion Leader) français, les collaborations internationales, et l’attractivité pour les chercheur(e)s et post-doctorant(e)s étranger(e)s.

- Le renforcement de la souveraineté française, illustré par le nombre de brevets déposés et la capacité à influencer les décisions liées aux essais cliniques grâce à l’utilisation des OoC.

Nous sommes en lien étroit avec le PEPR MED-OOC qui fait partie du comité stratégique de notre filière.

“Une des vocations de l’APRS est la transférabilité de la connaissance auprès du grand public, des décideurs publics, et du monde économique”

Franck Mouthon

Franck Mouthon : Parmi les partenaires de l’Agence, j’ai tenu à intégrer le miroir du comité stratégique de filière O&OoC. Cela nous permet de nous appuyer sur ce réseau déjà structuré. Nous travaillons également avec l’ensemble des composantes des industries de santé – le LEEM, le CEA, France Biotech – que nous mobilisons pour disposer d’une intelligence compétitive et nourrir notre réflexion sur les trajectoires et l’attractivité des programmes.

Le rôle de l’Agence n’est pas de concentrer en interne toutes les expertises, mais bien de s’appuyer sur les forces existantes du territoire. L’objectif est de recenser les atouts et les faiblesses, d’éviter les duplications, et de favoriser la rencontre et la mise en synergie chaque fois que cela est pertinent. À ce titre, je tiens à saluer le travail remarquable qui a été accompli autour des O&OoC : une dynamique forte et une structuration solide se sont imposées en France, constituant une base particulièrement prometteuse.

Côté Agence, nous plaidons pour que cette filière devienne une véritable infrastructure nationale de recherche et d’enseignement supérieur, et même, à terme, une infrastructure européenne. Malgré certaines réticences institutionnelles, je reste convaincu que cette reconnaissance est nécessaire pour apporter à la filière la modernité, la visibilité et l’attractivité dont elle a besoin. L’attractivité – industrielle et scientifique – constitue en effet un des cœurs de mission de l’Agence, à travers l’animation et le pilotage stratégique qui nous sont confiés.

J’aimerais toutefois soulever une interrogation. En observant, d’un côté, le PEPR MED-OOC et les trajectoires des O&OoC, et de l’autre, l’accélération fulgurante liée à l’intelligence artificielle – qu’il s’agisse de l’IA générative appliquée à la découverte de médicaments ou de vaccins, ou de l’exploitation de données cliniques massives – se pose une question stratégique : comment positionner les organoïdes et organes-sur-puce dans ce nouveau paysage ? Ces approches risquent-elles de se voir marginalisées, voire rendues obsolètes par des raccourcis technologiques plus rapides que prévu ?

Il est clair que les O&OoC nécessitent encore des efforts de développement pour garantir régularité, robustesse et reproductibilité. Dans le même temps, ils ouvrent des perspectives uniques sur certaines situations de vulnérabilité, difficiles à explorer autrement : développement in utero, pathologies complexes, vieillissement, ou petite enfance. Ce dernier cas est particulièrement sensible : les besoins thérapeutiques pour les enfants sont immenses, mais les industriels hésitent à s’engager dans les plans d’investigation pédiatrique, par crainte qu’un échec ne compromette l’ensemble de leurs programmes.

Dès lors, une piste stratégique pourrait consister à convaincre les autorités réglementaires d’accélérer l’acceptation de ces modèles dans de tels contextes, à condition que leurs standards soient établis et leur fiabilité démontrée. Ces domaines, où les besoins non couverts sont majeurs et où les alternatives manquent, pourraient offrir un terrain privilégié pour valider l’utilité et l’impact des O&OOC. Cela suppose de cranter rapidement les sujets liés à l’accélération, à l’acceptabilité, et à la complémentarité avec les modèles animaux, tout en anticipant les réponses cliniques que ces nouveaux outils pourraient apporter.

Comité scientifique Pro Anima : Comment évaluez-vous la position de la France aujourd’hui en matière de compétitivité et de souveraineté (notamment par rapport aux annonces récentes de la FDA de sortie progressive des tests sur animaux et à la création du centre dédié aux NAM aux Pays-Bas et son financement public-privé) ?

Jean-Dominique Guitton : C’est une question à laquelle nous devons répondre, nous avons beaucoup d’atouts, des laboratoires publics à la pointe de ces technologies, des biotechs innovantes, une volonté de structuration nationale. Il nous faut valoriser tout cela, tout en nous intégrant dans les initiatives européennes.

Franck Mouthon : Je ne parlerais pas d’avance, car certains pays comme les Pays-Bas ou l’Allemagne investissent déjà massivement dans ces approches, en développant des partenariats public-privé structurés. Aux États-Unis, les décisions récentes de la FDA et du NIH vont également dans ce sens, en autorisant certaines accélérations basées sur ces modèles centrés sur l’humain, sous réserve qu’ils soient reproductibles et validés.

L’exemple du Centre for Animal-free Biomedical Translation (Ombion) mis en place aux Pays-Bas illustre bien cette dynamique : il ne s’agit pas de dupliquer ce qui existe déjà, mais de travailler avec eux, d’identifier leur positionnement, et de définir des complémentarités ou différenciations pertinentes. Ces approches ne se jouent pas à l’échelle nationale, mais bien à l’échelle européenne. La clé est donc de se coordonner, afin de peser collectivement, tout en tenant compte de l’évolution rapide des autres technologies, notamment l’intelligence artificielle, qui réduit désormais considérablement le nombre de patient(e)s nécessaires pour démontrer l’efficacité d’un traitement.

Dans le cadre du PEPR MED-OOC, la proposition de développer des capacités très centralisées et modulaires, à la manière de plateformes clés en main, est particulièrement prometteuse. Concrètement, il s’agirait par exemple de prélever des cellules chez un enfant atteint d’une maladie rare, de créer les organoïdes et organes-sur-puce correspondants, d’y réaliser des travaux de caractérisation approfondie, et de personnaliser le traitement. Sur le plan des niveaux de maturité technologique (TRL), les Pays-Bas se positionnent plutôt en amont, ce qui valide la pertinence du choix porté par le PEPR MED-OOC. Cela devra toutefois être affiné grâce à l’intelligence compétitive actuellement menée, et l’Agence accompagnera ce programme pour renforcer son attractivité.

À cet égard, l’Agence s’appuie sur un comité opérationnel Europe, dont l’ambition est de positionner stratégiquement la France sur les thématiques jugées prioritaires. L’objectif n’est pas d’entrer en compétition frontale, mais d’identifier les équipes avec lesquelles bâtir des coopérations intelligentes à l’échelle européenne, et de soutenir les thématiques qui s’alignent avec notre modèle social et notre vision stratégique. Le programme France Vaccins illustre bien ce type d’initiative, pensée dès le départ pour une déclinaison européenne.

Comité scientifique Pro Anima : Du fait que ces nouveaux outils génèrent énormément de données, nous nous interrogeons également au sein du Comité sur l’accessibilité de ces données notamment dans le cadre de partenariats public privé. Comment pouvons-nous mieux adresser cette question de l’accessibilité aux bases de données, qui est fondamentale surtout dans un panorama multidisciplinaire ?

Franck Mouthon : C’est un regret majeur de constater que nous n’avons pas avancé plus vite sur ces sujets. L’accessibilité aux données, les entrepôts de données de santé et les données réelles, dont nous aurons tant besoin pour relier les observations in vitro à leurs conséquences, constituent un aspect central de notre mission. Alors même que nous devrions entrer dans l’Espace européen des données de santé (EEDS), la coordination, la rationalisation et l’accélération ne sont pas encore à la hauteur de leur potentiel.

Au sein de l’Agence, avec sept programmes d’envergure à suivre, le partage des données entre les programmes représente un enjeu majeur. Nous en avons pleinement conscience et l’avons intégré dès le cadrage, notamment dans le programme Prévention, qui comporte un axe dédié à la gouvernance des données.

“L’ambition de la filière française des Organes-sur-puce est de structurer et fédérer les compétences nationales afin de positionner la France comme un acteur précurseur dans ce domaine stratégique”�

Jean-Dominique Guitton

Comité scientifique Pro Anima : Selon vous, quelle place les O&OoC vont-ils prendre dans la recherche biomédicale et pour la médecine “personnalisée” ? En effet, la validation/standardisation des approches peut prendre plus de 10 ans, et comme souligné, de nouveaux modèles peuvent rendre assez rapidement obsolètes des modèles qui ont été mis au point ne serait-ce qu’il y a deux ou trois ans. Comment voyez-vous les choses dans cette apparente incompatibilité temporelle ?

Jean-Dominique Guitton : Les OOC doivent permettre de raccourcir les délais et de diminuer les coûts de la recherche biomédicale en améliorant les résultats de la recherche préclinique et en la rendant plus prédictive donc plus efficace. Le remplacement total des essais sur l’animal semble encore difficile à imaginer mais si on ne teste chez l’animal que des molécules ayant montré efficacité et innocuité sur des modèles OOC humains, le nombre d’animaux utilisés devrait grandement diminuer. On peut aussi imaginer que les OOC peuvent être utilisés pour vérifier des hypothèses proposées par l’IA.

Franck Mouthon : Il est indispensable de faire tomber les barrières entre le monde de la technologie et celui des organes-sur-puce. Face à l’essor de l’intelligence artificielle et à l’accélération de la découverte de médicaments, l’urgence est d’identifier les domaines où ces modèles conservent toute leur pertinence, et ceux où il convient de franchir un palier au-delà de l’anticipation par les seules données. C’est pourquoi je plaide pour concentrer nos efforts sur les situations de vulnérabilité, délaissées jusqu’ici par l’IA, car jugées moins soutenables économiquement, mais qui présentent un véritable potentiel de soutenabilité réglementaire.

Dans cette perspective, je présenterai l’ensemble des programmes de l’Agence lors d’un séminaire associant les équipes réglementaires, qui siègent au sein de notre Comité des partenaires et qui sont en recherche de connaissances sur les fronts scientifiques les plus prometteurs.

Cet enjeu est fondamental : dans une ère démocratique marquée par la « post-vérité », où la parole scientifique tend à devenir une opinion parmi d’autres, la production et la diffusion d’une connaissance robuste, notamment sur les nouvelles technologies et les avancées de la recherche, sont plus que jamais essentielles.

Comité scientifique Pro Anima : Quelles perspectives d’avenir souhaiteriez-vous pour la recherche, l’innovation et les politiques publiques en santé ? Comment vos projets et l’agence que vous représentez vont pouvoir y contribuer ?

Jean-Dominique Guitton : Les incitations récentes de la FDA ont permis de faire sauter des verrous, il faut que la France et l’Europe suivent, ainsi que les utilisateurs finaux, industries pharmaceutiques pour la recherche de nouveaux médicaments et cliniciens pour la médecine personnalisée. Il y a donc une barrière d’énergie, d’acceptation et d’investissements, y compris financiers, pour que ces méthodes s’imposent. La structuration de la filière en lien avec les acteurs académiques et industriels et avec les instances gouvernementales devrait y contribuer grandement, c’est notre objectif.

Franck Mouthon : J’aimerais que l’APRS puisse, à terme, nouer des partenariats au plus haut niveau avec ses homologues étrangers. C’est absolument indispensable : partager nos stratégies, confronter nos priorités et devenir un interlocuteur de référence pour les grandes agences programmant la recherche, notamment en santé. L’exemple de la Suisse est éclairant : ce pays de neuf millions d’habitants assume des choix clairs et efficients, qui lui donnent un rôle influent dans le paysage scientifique européen.

Au-delà de la dynamique bottom-up qui fait émerger les fronts de science, il s’agit d’orchestrer une priorisation intelligente autour de deux ou trois programmes porteurs, afin de positionner la France avec un véritable avantage compétitif dans le contexte européen. Mais cette ambition ne pourra se concrétiser qu’à la condition de dépasser certaines postures institutionnelles, dont les fractures sont coûteuses et dommageables, surtout face à la vélocité de pays comme la Chine ou l’Inde. Structurer, coordonner et animer l’écosystème est donc essentiel, tout comme recréer du lien, du sens et de la confiance.

La confiance, justement, ne peut se reconstruire que par la transparence. Tous les choix de l’Agence sont partagés avec la communauté de la recherche en santé en France. C’est la première étape pour retrouver une dynamique collective. La suivante consiste à inventer des modes de travail plus intelligents : des programmes conçus comme de nouvelles façons de faire de la recherche, plus horizontales, collaboratives, ouvertes et représentatives.

C’est aussi pourquoi je tiens à ce que l’empreinte de l’Agence se mesure par sa capacité de transférabilité vers les politiques publiques. La recherche, l’information et la connaissance scientifiques doivent redevenir des leviers indispensables à la prise de décision éclairée, au service des grandes transitions que nous devons accompagner.

Enfin, un enjeu me tient particulièrement à cœur : celui de la place accordée aux jeunes générations de chercheur(e)s. Ce sont elles qui portent les technologies innovantes, les sujets émergents et les approches les plus dynamiques. Dans certains grands programmes internationaux, notamment aux Pays-Bas, les work packages sont confiés à des chercheurs de 30 à 35 ans. Je souhaite que nous créions en France une dynamique similaire, car ce sont eux qui écriront la recherche de demain.

Jean-Dominique Guitton

Titulaire d’un doctorat en Biophysique Moléculaire, Jean-Dominique Guitton possède une expérience de 30 ans en recherche pharmaceutique au sein de Rhône Poulenc Santé puis de Sanofi-Aventis où il a occupé plusieurs postes de Directeur de Département (Protein Production and Engineering, Lead Discovery Technologies, Biologics Generation). Il a rejoint le Pôle BiovAlley France en 2014 au travers d’un mécénat de compétences de Sanofi. Jean-Dominique s’occupe principalement des missions stratégiques du Pôle. Il représente le Pôle dans le groupe opérationnel du Conseil Stratégique de Filière sur les Technologies de Rupture dans la Bio-Production et est également co-lead de la création de la filière française sur les organes-sur-puce.

Franck Mouthon

Ancien élève de l’École Normale Supérieure (Ulm), Franck Mouthon a dirigé pendant une dizaine d’années une équipe de recherche du CEA. En 2013, il choisit la voie de l’entreprenariat en co-fondant, aux côtés de Mathieu Charvériat, la société Theranexus dans la conception et le développement de candidats médicaments pour traiter les maladies neurologiques rares pédiatriques. En septembre 2019, il est élu à la présidence de France Biotech, association indépendante qui fédère les entrepreneurs de l’innovation en santé (biotech, medtech, santé numérique). Franck Mouthon a par ailleurs été désigné personnalité qualifiée au sein du comité de suivi du Plan Innovation Santé France 2030. En avril 2024, Franck Mouthon a été nommé Directeur exécutif de l’Agence de programmes de recherche en santé.

En savoir plus

APRS

Complément de l’interview

Franck Mouthon : “Ces agences, confiées chacune à un organisme national de recherche (ONR) dans son domaine de compétence, ont pour vocation d’identifier les thématiques prioritaires et de bâtir de grands programmes nationaux de type PEPR (Programmes et équipements prioritaires de recherche). Ces programmes se caractérisent par une durée d’exécution de 4 à 5 ans, l’implication de plusieurs — parfois plusieurs dizaines — d’équipes idéalement paritaires et intergénérationnelles, et des budgets allant de 10 à 100 millions d’euros. Ils reposent sur une approche intégrative, interdisciplinaire, participative et interopérable, notamment en matière de données.

L’objectif n’est en aucun cas de remettre en cause la recherche libre et ascendante, indispensable par son caractère exploratoire et risqué, mais bien de l’articuler avec une vision stratégique. L’APRS doit ainsi permettre d’assembler les forces de recherche autour de grandes questions et de contribuer à la réponse nationale face aux transitions majeures.

Depuis un an, nous avons identifié et soumis à l’État trois thématiques prioritaires, qui ont été retenues et feront l’objet d’un financement : un programme sur les maladies neurodégénératives, dont l’objectif est d’identifier les déterminants communs dans les phases prodromiques de pathologies comme Alzheimer, Parkinson, en mobilisant les données de soins et les cohortes existantes. Cette approche vise à permettre une intervention précoce pour améliorer la détection, le ciblage et le traitement de ces maladies. Un autre programme concerne les maladies chroniques inflammatoires, appréhendées via une approche transnosographique afin d’identifier les déterminants de la chronicisation et intervenir précocement. Un programme dédié à la transplantation et à la médecine régénérative vise à donner à la France un avantage stratégique, en capitalisant sur les avancées scientifiques récentes dans l’usage de l’intelligence artificielle pour optimiser la compatibilité entre donneurs et receveurs. Il ambitionne également de développer des hubs européens associant biologie et IA, afin d’étendre cette dynamique à différents types de greffes et de consolider le leadership scientifique et médical français dans ce domaine.

À cela s’ajoute un programme interdisciplinaire sur la fin de vie, piloté par l’Agence, qui s’inscrit dans une transition sociétale majeure, consacré à la fin de vie et à la prise en charge de la souffrance dans toutes ses dimensions. Il vise également à mieux anticiper l’entrée dans les parcours de soins et à réduire les inégalités de santé particulièrement marquées sur notre territoire. Le programme France Vaccins lui vise à redonner à la France voix au chapitre dans la compétition internationale, et d'emmener des programmes qui vont d'un TRL (Technology readiness level ou niveau de maturité technologique) 3 à 4, c'est-à-dire première cible d’un candidat vaccin jusqu'à la démonstration de la valeur clinique, ainsi, être en capacité d'être acheté par des États ou par des industriels.

Enfin, un programme particulièrement ambitieux concerne la prévention. Il s’agit du premier programme de cette envergure en France spécifiquement consacré à ce champ. Articulé autour de deux axes transverses – l’étude de l’exposome et des déterminants de santé ainsi que l’analyse des interventions préventives et des comportements – il se déploie également à travers quatre axes démonstrateurs : les 1 000 premiers jours jusqu’à l’adolescence, les maladies respiratoires, les addictions, ainsi que la rechute et le suivi au long cours des cancers. Le programme va essayer d'apporter les données manquantes pour pouvoir impulser justement un retour sur investissement de politiques publiques en prévention.”