Ce module présente aux participant(e)s le cadre réglementaire en constante évolution en France et en Europe, qui soutient de plus en plus le remplacement de l'utilisation des animaux, tout en soulignant les limites scientifiques et les biais des modèles animaux traditionnels. Il clarifie la terminologie relative aux nouvelles approches méthodologiques (NAM) et présente les principaux types d'outils non animaux disponibles aujourd'hui, notamment les systèmes in vitro et les modèles in silico. Le cours présente également les principaux avantages de ces approches, explique les contextes dans lesquels elles peuvent être mises en œuvre efficacement et donne un bref aperçu du paysage international, où les initiatives mondiales et les organismes de réglementation accélèrent l'adoption des NAM dans la recherche et les essais.

Programme de formations sur les NAM

Le Comité scientifique Pro Anima, par le biais de sa responsable scientifique le Dr Lilas Courtot et en collaboration avec e‑thiX Education, un organisme de formation certifié en France, a lancé en 2025 un programme de formation complet et ambitieux. Ce dernier vise à doter les chercheur(e)s et professionnel(le)s de la recherche scientifique de connaissances sur les méthodes de remplacement non animales, et de la confiance nécessaire pour transformer leurs pratiques et adopter ces nouveaux outils innovants.

Ce programme éducatif complet et ambitieux est conçu pour surmonter un obstacle structurel persistant, bien documenté dans le « Rapport sur les obstacles socio-techniques à l’adoption des NAM » de PrecisionTox : la grande majorité des scientifiques, des régulateurs, des membres des comités d’éthique et même des enseignant(e)s universitaires n’ont été que très peu exposés aux nouvelles méthodes non animales au cours de leurs études ou de leur carrière, ce qui les conduit à maintenir le « statu quo » et à dépendre fortement des méthodes existantes (généralement basées sur les mammifères), avec une résistance apparente à la transition technologique. En effet, leur compréhension des NAM est souvent fragmentée, dépassée ou limitée à une vue d’ensemble conceptuelle plutôt que fondée sur des connaissances pratiques et applicables. Le manque de formations accessibles est considéré comme l’une des solutions les plus efficaces et les plus urgentes pour atténuer cet obstacle à une adoption plus large des NAM. L’initiative de Pro Anima et d’e‑thiX Education répond directement à ce besoin.

Public cible

Les formations sont spécialement conçues pour répondre aux besoins de différents publics : les concepteurs de projets de recherche, les personnels d’animalerie, ainsi que les membres de comités d’éthique.

Format

Chaque session dure 3,5 heures (modulable au besoin), en ligne ou en présentiel, en français ou en anglais, afin d’être accessible aux professionnels de toute la France et de l’étranger. L’approche pédagogique combine des cours interactifs, des exercices guidés et des questionnaires d’évaluation, chaque module se terminant par une certification. Les participant(e)s reçoivent également une liste de références complète et un guide de ressources, qui leur permettent d’approfondir les sujets abordés et les encouragent à poursuivre leur développement professionnel au-delà de la formation elle-même.

Contenu

Le programme de formation est actuellement constitué de cinq modules complémentaires proposant un parcours éducatif cohérent et progressif.

1. Remplacement : introduction aux méthodes alternatives (non animales)

2. Remplacement : chercher une méthode alternative (non animale)

Ce module comble une lacune importante : de nombreux(ses) chercheur(e)s ne savent pas par où commencer lorsqu'ils ou elles recherchent des solutions sans recours aux animaux. Ces conseils pratiques aident les participant(e)s à intégrer le principe de remplacement directement dans la conception et la planification de projets scientifiques, en veillant à ce que des stratégies sans recours aux animaux soient envisagées dès le départ. Il présente les principaux outils et ressources permettant d'effectuer des recherches bibliographiques systématiques afin d'identifier des méthodes alternatives, notamment des bases de données scientifiques, des plateformes de suivi et des approches structurées pour se tenir informé des techniques émergentes. Les participant(e)s apprennent à mener une recherche efficace d'alternatives à l'aide de mots-clés, de stratégies de recherche et de critères d'évaluation appropriés. Le cours présente également des outils pratiques et des approches méthodologiques pour soutenir la mise en œuvre d'une nouvelle méthode sans recours aux animaux en laboratoire, aidant ainsi les chercheur(e)s à passer de l'identification à l'application concrète dans leur travail scientifique quotidien.

3. Remplacement : évaluer et valider une méthode alternative (non animale)

Ce module fournit aux participant(e)s un cadre clair pour évaluer et valider une méthode sans recours à l'animal, en commençant par une évaluation pré-expérimentale visant à déterminer la faisabilité technique, la pertinence et la robustesse scientifique avant toute mise en œuvre pratique. Il examine ensuite les approches expérimentales nécessaires pour évaluer et valider une nouvelle méthode, en mettant l'accent sur la fiabilité, la reproductibilité, les critères de performance et l'alignement avec les attentes réglementaires. L'évaluation post-expérimentale est également abordée, permettant aux participants d'interpréter les résultats de manière critique et d'affiner la méthode si nécessaire. Le cours offre un aperçu des voies de validation scientifique et réglementaire pour l'évaluation toxicologique des produits chimiques. Il aborde le rôle d'organismes tels que l'OCDE et la complexité de leurs processus, étayés par des études de cas concrets d'acceptation réussie de méthodes alternatives non animales. En comprenant ces exigences scientifiques et réglementaires, les participant(e)s acquièrent la confiance et l'expertise nécessaires pour mettre en œuvre efficacement une nouvelle méthode alternative dans leur environnement de recherche.

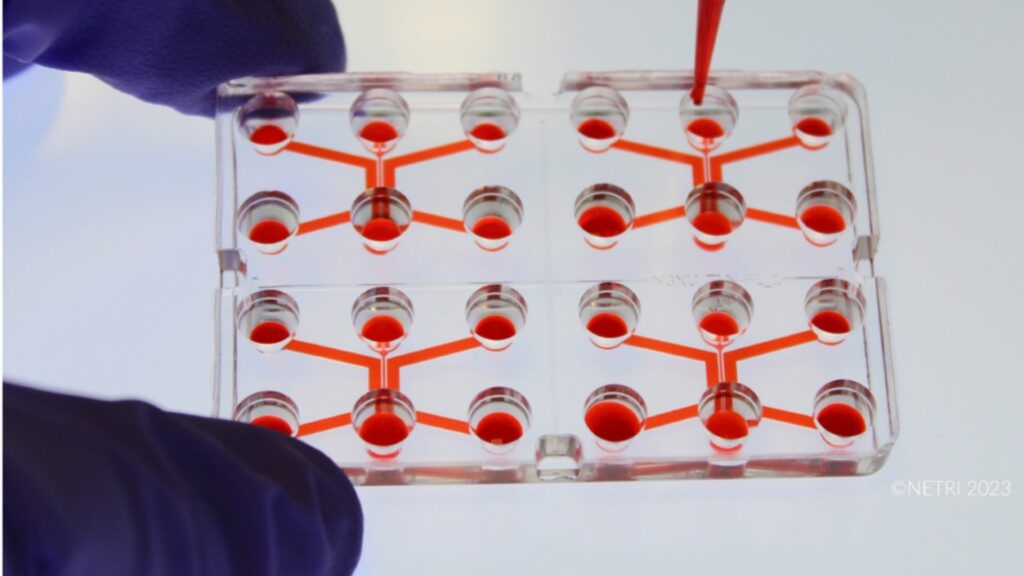

4. Approches in vitro : état de l'art des organoïdes et organes sur puces (OOC)

Ce module offre un aperçu approfondi de l'état de l'art des approches in vitro avancées, en commençant par l'histoire et les définitions des systèmes cellulaires 3D et en expliquant comment les organoïdes, les modèles dérivés de cellules souches et les technologies d'organes sur puce (OOC) sont apparus comme de puissantes alternatives pertinentes pour l'homme à l'expérimentation animale traditionnelle. Les participant(e)s explorent, à travers des exemples clés d'applications, les avantages scientifiques et les vastes domaines d'application des organoïdes et des plateformes OOC, de la toxicologie et la pharmacologie à la modélisation des maladies et aux études mécanistiques, à l'aide d'exemples concrets tels que le Liver-chip for DILI (Drug-Induced Liver Injury), qui illustre leur utilisation pratique et leur valeur prédictive. Le module aborde également les limites et les obstacles à la mise en œuvre (qualification, normalisation, harmonisation) associés à ces technologies, y compris les défis techniques, logistiques et réglementaires, et conclut en montrant comment les systèmes in vitro peuvent être combinés avec des approches in silico pour créer des stratégies intégrées et multi-échelles qui renforcent encore la fiabilité et le pouvoir de transposition de la recherche moderne sans animaux.

5. Approches in silico : intelligence artificielle, simulation et modélisation

Ce module de formation explore les méthodes computationnelles modernes – des modèles QSAR et PBPK à l'apprentissage automatique, à l'IA et aux jumeaux virtuels – pour prédire la toxicité, modéliser les processus biologiques et compléter les approches in vitro. Il présente les fondements historiques, les avantages (accélération de la recherche, réduction des coûts, intégration de données multi-échelles) et les limites (biais, obstacles techniques, validité des données et des résultats, réglementation) de ces méthodes. À travers des exemples concrets, les participant(e)s découvrent comment ces outils transforment la recherche en toxicologie et en biologie, tout en apprenant à évaluer leurs forces et leurs faiblesses. Le module aborde également les stratégies permettant de combiner les approches in silico et in vitro, offrant une vision équilibrée entre innovation et pragmatisme. Il vise à fournir les clés pour intégrer ces approches dans des projets scientifiques, en optimisant leur potentiel tout en anticipant leurs défis.